UPDATE: 2024-07-11

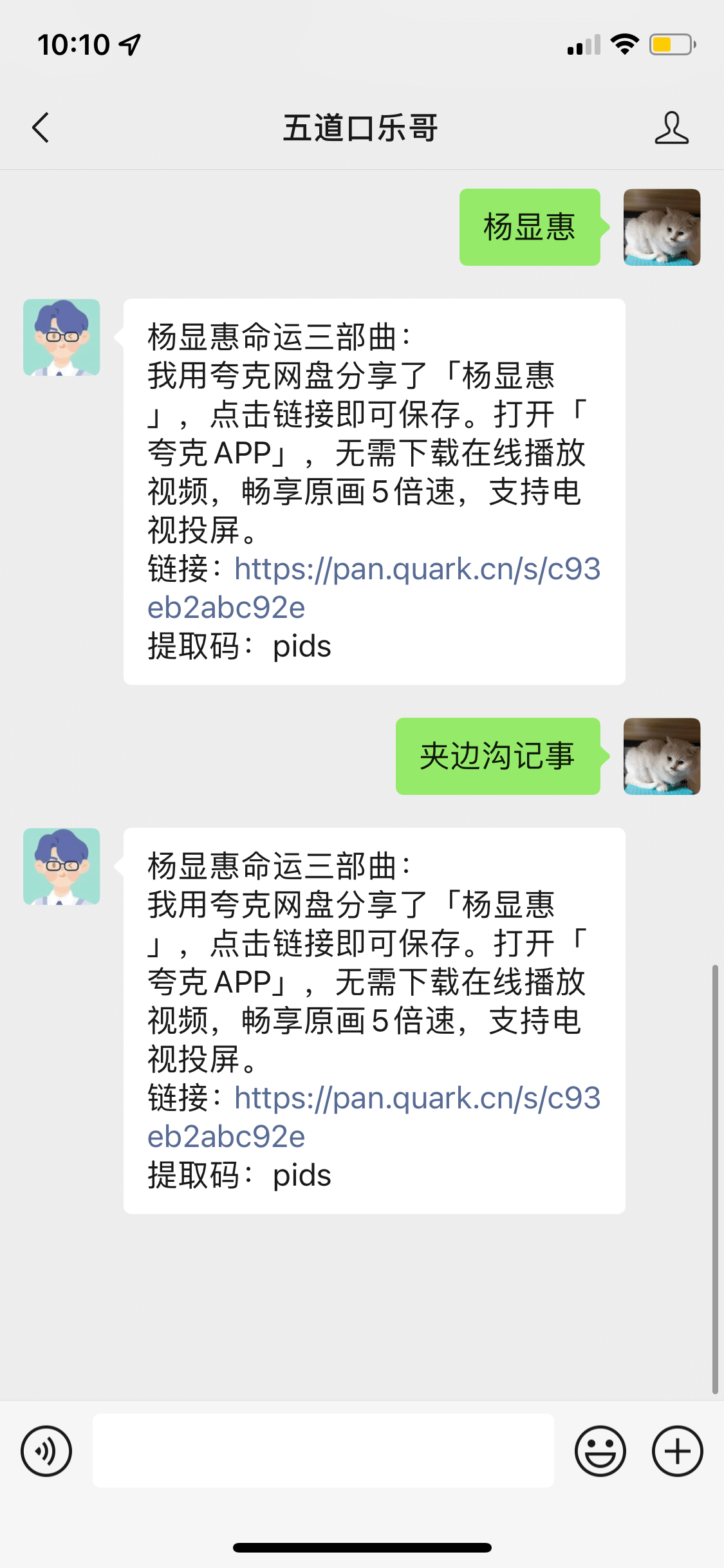

杨显惠命运三部曲:

我用夸克网盘分享了「杨显惠」,点击链接即可保存。打开「夸克APP」,无需下载在线播放视频,畅享原画5倍速,支持电视投屏。

链接:https://pan.quark.cn/s/03fe24589cfb

您也可以关注公众号,回复书名索取电子书:

本文原载《新京报》 2010年5月19日 C12、C13版

https://www.bjnews.com.cn/detail/155143451614741.html

https://www.bjnews.com.cn/detail/155143451714743.html

记者 武云溥

杨显惠,作家,甘肃东乡人,1946年生于兰州。1965年赴甘肃生产建设兵团安西县小宛农场劳动,1971年入甘肃师范大学数学系就读,1975年于甘肃省农垦局酒泉农垦中学任教,1981年调往河北省大清河盐场工作。1988年成为天津市作家协会专业作家,现居塘沽。著有短篇小说集《夹边沟纪事》、《定西孤儿院纪事》,并以后者获选本报书评周刊2007年度图书,亦曾获得全国短篇小说奖、中国小说学会奖等多种奖项。

许多地方有着隐秘而惨痛的历史,然而很少有像夹边沟这样的地方,沉淀了太多的亡魂,却因一位作家坚忍的写作而得以揭开面纱,昭告世人。做这件事的人叫杨显惠,他寻访了一百多位夹边沟农场的幸存者,写出了《夹边沟记事》;他又找到了150多位定西地区经历饥荒的孤儿,写出了《定西孤儿院纪事》。如今,他的新作《甘南纪事》正在上海一家文学期刊连载。他说甘肃的故事一辈子都写不完,可是那段历史的见证者正在一个个死去,再不抓紧时间,就没有故事了。

亲历:狗都饿得爬不起来了

我祖籍在甘肃东乡县,到我父亲那辈人已经来到兰州,我就是在兰州长大的。饥荒年代,城市里还算不错,基本能保证不饿死人。1960年前后我在上初中,每月口粮30斤,到高中时变成32斤。1970年赶上工农兵大学生第一届招生,我在甘肃师范大学念数学系,每月还有30块钱的工资。为什么学数学?名额就是数学系的,你要不想上,有的是人想上呢。

在师大有个农村来的同学,跟我同岁,后来当了我们班的党支部书记,我们俩去搞过两次“外调”——在快毕业的时候,学校就会收到有些地方寄来的举报信,说某某学生家庭有问题,有过什么历史污点之类的。因为当年工农兵学员都是推荐上大学,僧多粥少,肯定会有人认为推荐不公平。系党支部要核实这些举报信的情况,就派我和这个同学去基层调查,我们跑了两次,一次去武威,一次去定西。

那是我第一次到定西地区,我同学家在定西的通渭县,1975年的那天,在县城里,他说我们工作做得差不多了,你跟我回趟家吧。我们就往他家走,沿着山路到离县城很远的村里去。到了他家,我很吃惊,太穷了,连一间房都没有,就是拿土块垒的拱形窑洞。他们全家只有一床被子,当天晚上我和他还有他弟弟,三个人睡在炕上,合盖那一床被子。他母亲和衣睡在厨房里,他父亲吃过晚饭就出门了,我想可能是去亲戚家睡了吧。

这同学就给我讲,他家在1960年饥荒的时候拆掉了房子,木头都换了粮食吃。他亲生母亲当年饿死了,现在这个是他继母,他还有个妹妹也饿死了。没有食物,他就出去流浪了两三年,直到饥荒过去,十五年了,他家还是住在窑洞里,盖不起房子。

第二天早上,我们在村里转悠,走到生产队的麦场上。他指着一堆麦秸说,昨晚他父亲就睡在这里。

然后走到一个院子门口,他说这里住着一个朋友,我们去看看。我见有只黄狗在地上卧着,就说你先过去,把这个狗抓住,不然狗认识你,不认识我,咬我怎么办。他说没关系,这狗不咬人。我看他说得肯定,就走过去。

经过那只狗旁边的时候,狗抬起头,看看我,又趴下了。

我们走进院子。他说:你知道那狗为啥不咬人?

我说:为啥?

他说:狗都饿得爬不起来了。

往事:田间聊天遭遇夹边沟

那已经是1975年了。我估算一下,这个同学家里所有的东西加起来,也值不上我两个月的工资。他们吃的是人民公社,凭工分能分到一点粮食。你知道一个工分多少钱吗?一个人劳动一天,挣十个工分,换算下来等于两分钱。你家一年吃了多少粮食,用了多少柴火,会计都有记账的,到年底公社结算,你劳动挣的钱还不够吃掉的钱。

那两天给我印象太深了,所以1979年我写第一个短篇小说的时候,就写上了这段见闻。那篇小说题目叫《陇上七月》,后来发表的时候,杂志编辑觉得“陇上”太刺眼,一看就是写甘肃的,就给改成了《七月里》。

但是此后,我一生都在写甘肃。我1988年至今都住在天津,可是二十几年来我从没写过天津,我没有思考过现在的城市生活,觉得光是写甘肃,写农村,写历史,这辈子可能都写不完。到农村去,贫困是明摆着的事实,但在学校里我们不知道。我以前光知道1958年到1960年这段时间闹饥荒,饿死人了,没想到直到1975年他们仍然吃不饱。2003年我重返定西调查孤儿院的情况,问过那里的老人,什么时候才吃饱肚子了?老人们说,大概是1981年到1982年,土地承包到户以后。头一年承包了还不行,因为土地在集体经营时代已经贫瘠至极,要经过一两年的农民自主耕作,粮食才能打下多一点。

师大毕业以后,我又回到农场当教员,有一回带着学生去劳动,碰到好几年没见面的农场场长。我们在田间地头聊天,他就给我讲起了夹边沟。

夹边沟在酒泉境内,沙漠边上,最初这里建立农场,是因为有一小片盐碱地,开荒出来的话能养活四百人。咱们国家解放后关押了很多在国民党政府工作过的旧职员,罪行严重的枪毙了,罪行轻的就判刑。到上世纪50年代有些人刑满释放,不能让他们到城市去,怎么安置呢?就成立了一些“就业农场”,夹边沟是其中之一。

只能养活四百人的盐碱地,来了三千多右派,于是很快就缺粮。对外告急没有用,全国都在闹饥荒。那时候劳教其实比坐监狱还惨,监狱有国家调拨的囚粮,劳教农场只能自己种粮,种不出来,就得饿死。

后来我多次到夹边沟实地探访,那种艰难的生存环境,确实超乎想象。零下二十几度的冬天,没有任何办法取暖,人们住在“地窝子”里。我当知青时也住过这种地窝子,就是地下挖个坑,拿大圆木架在坑上做梁,再找点草盖上,人就睡在坑里。1959年夹边沟农场的人均粮食定量,由每月30斤降到20多斤,到1960年降到15斤。长期吃这么少,劳动强度却很大,谁也耗不起。

追问:他们为什么不逃走

人在饿到不行的时候,不会逃跑吗?这里面有两个原因:一是社会控制严密。现在我们有身份证就可以到处跑,上世纪五六十年代,你到哪都会碰到查户口的,要是没有单位介绍信,你去外地找不到工作,连旅馆都不给你住,饭店都不卖饭给你。其二,右派们很多都是国家干部,他们的想法是,我跟着党走了这么多年,现在犯了错误,在农场里好好改造,几年后释放回家,还能找个工作,重新做人。不能为了逃避现在的困难,变成失去身份的人,一辈子流浪。

况且,就算真想跑,你也未必跑得出去。我讲个真实的故事吧:定西地区通渭县和邻县交界的路上,当年设有一个哨卡,几个民兵守着。一天来了一家人,是夫妻俩带着几个孩子,说饿得不行了,想到邻县去。民兵们就给拦住了,说你们回家去,并且派一个民兵押送这家人回去,我们暂且叫他民兵甲。哨卡上有食堂,民兵甲就用口袋装了几个馒头背在身上,准备把这家人送回去,再把馒头给他们。

一行人就这样上路了。过了两三个小时,民兵甲回来了,馒头还背在身上。别的民兵就问他:怎么这么快?

唉,走到一个山梁上,他们说没力气,坐下歇会儿,说什么也不走了。我没办法,就回来了。

那你怎么不给他们馒头呢?走不动了就吃馒头嘛。

哎呀,我忘了。民兵甲说。

这件事是当时在场的另一个民兵后来讲给我的,就叫民兵乙吧。过了两天,民兵乙走这条路去办事,就看见那一家人还坐在山梁上———他们坐下去就没起来,大人孩子好几口,全都饿死了。

在一切不能以常理推断的年代,有饿死的,也有撑死的。夹边沟有个右派,趁麦收时到地里偷吃生麦子,吃完还喝了开水,结果到晚上,麦子在他肚里发酵胀大。他翻滚号叫了一夜,还是死掉了。第二天,管教干部召开批判大会,指着他的尸体说:“这种人不服改造,挖社会主义墙脚,现在自取灭亡!”这个右派的老婆就在现场,都不敢哭出声来。

夹边沟,地名,位于甘肃省酒泉市境内巴丹吉林沙漠边缘。巴丹吉林沙漠是世界四大沙漠之一,总面积4.7万平方公里。夹边沟曾经有一个劳改农场,1957年10月至1960年底大饥荒年代,近三千名右派分子被关押在这里劳动改造。

调查:那个苦难的年代

我再讲个故事。有个生产队,队长是从外村派来的。当大家饥饿的时候,知道队里仓库还有一点粮食,村民们就跟队长说,大伙儿饿得不行了,你把粮食分点,给大家吃。队长说不行。村民们想来想去,一定要想办法把粮食分了,怎么分呢,就决定把队长打死。

有一天队长从村外回来,路过生产队的羊圈。几个村民就在羊圈里待着,有人出来喊队长,说你进来一下,我们有点事跟你说。那时候队长已经觉得村民们对他不太友善了,所以走到哪手里都提着一根铁棍。队长就进了羊圈,但是他警惕性还是不高,对方好几个人呢。队长和他们讲话的时候,背后就有一个青年,拿根绳子突然套住队长脖子,然后一使劲,把队长扛起来,就勒死了。

那天下着雪,羊圈后面山谷里有个水冲下去的深坑,我们西北人把这种地方叫“窟泉”。几个村民就把队长的尸体扔进了窟泉,然后把羊赶出来,在附近乱踩一通,破坏现场。可是公社里本来通知这个队长第二天去开会,队长没去,公社就派人来找。雪地里有队长留下的脚印,到羊圈附近就变得乱七八糟,杂乱的痕迹一直到窟泉边上。最后,队长的铁棍找到了,继而窟泉里的尸体也被发现。那几个村民就承认打死了人,粮食也分掉了。

省里的工作组下来,要抓人判刑。可是抓谁?最后就抓了用绳子勒队长的那个青年。抓走还没判刑呢,青年就饿死在监狱里。

那时候每个人民公社都成立了孤儿院,有的不叫孤儿院,叫幼儿园。很多家庭,父母饿死了,剩下孩子,听说孤儿院管饭吃,大点的孩子就自己跑去,小孩子就有好心人给送去。可是孤儿院也吃不饱,孩子们还是大量死掉。有些孩子平时吃惯了草籽、树皮,突然到孤儿院里吃上了白面,肠胃适应不了,上吐下泻,也就死掉了。很多娃娃脖子细得撑不住头,坐着坐着就倒下去。

我在农场当教员的时候,就听说附近还有个饮马农场,那里有个连队,都是从定西地区来的孤儿,是农场到定西孤儿院招的农工。2003年我写完夹边沟,准备写定西孤儿的故事,就到饮马农场去寻找,认识了一个当年的孤儿。他给我讲,他们那个大家庭五十几口人,1960年以后剩下11口。这个人同意给我带路,连续三年时间,我访问了150多个定西孤儿。他们如今大部分都是农民,依然贫穷,有些是国家安排工作,当了工人,现在也处于下岗状态。

右派群体现在的状况也差不多,我调查到的一百多人,也就十个左右属于上层右派,原本是县级干部,摘帽以后还回去当干部。大部分右派就是小学教师之类的普通职员,这些人在1958年之前每月工资三四十块钱,或者高一点到五六十块钱,1978年以后给他们恢复工作,还是每月几十块钱。他们的人生,有20年时间在农场度过,恢复原工作干不到三五年,也就该退休了。等到改革开放,全国人民的工资都上涨,咱们挣两三千的时候,他们的退休金也就三五百块钱。

现在夹边沟渐渐变成了公共话题,很多书也陆续出来。我觉得,如果以后还有人下工夫去研究的话,夹边沟问题的余地还很大。但是要抓紧时间了,十几年前我开始调查的时候,估计幸存者应该有二百多人,现在活着的还有没有一百人,我不知道。再过些年,可能他们去世的会更多。没有亲历者在世,就再不会有故事,夹边沟就要变成纯粹的学术问题了。

变化:正在消失的传统

至于我自己,我现在不写饥荒了,作家不能总是重复自己。我正在《上海文学》连载《甘南纪事》系列,写的是甘南藏区牧民生活,写他们的传统价值观,和现代化前进的脚步。甘肃南部和北部的自然环境差异非常大,甘南很美,山青水秀,民风淳朴。

这几年我总是跑甘南,和藏民一起生活。他们的生活方式在变化,比如吃饭,除了传统的蕨麻米饭、青稞炒面、酥油奶茶之类,他们也开始吃汉族人的馒头、烙饼、面条。服饰方面,他们平时也都是夹克西装。传统的习惯慢慢淡化,但他们内心还是保留着民族的特性,在社会转型期,我觉得这都是正常状态。比如两个年轻人打架,动了刀子,打死一个。他们不会立刻报警,藏民的处理方式是,首先由双方家族出面,寺院管理委员会主持谈判,谈出一个赔偿的命价,比如20万块钱。两家人协商同意的话,就不去法院了,赔钱了事。可是有时候法院知道了就不让,法院觉得你杀人了难道法律管不着你?就去把人抓掉。

去年我写了个短篇小说《恩贝》,讲的就是这种故事。两个男人因为偷牛的事情打起来,打死一个,活着的被抓起来,他家人就去找死者的家人,说我家给你家赔命价,你们去公安局说说,让他们放人吧。结果公安局不听,把杀人的判了个死缓,死者家就没拿到赔款。

过了十多年,死缓改有期,表现好再减刑,杀人的这个男的就获释了。听说仇人释放回来了,死者的遗孀就把三个儿子叫来,她这三个儿子最大的二十多岁,小的也有十八九岁。这女人就说,你们的杀父仇人放出来了,你们现在都成人了,知道该怎么干吗?

三个儿子回答:知道。

过了些日子,附近寺院有个法事活动,这弟兄三人觉得他们的仇人会去参加。那人果然去了。等活动结束,在偏僻的路上,三兄弟就截住了仇人。

你知道我们是谁吗?

那人已经很老了,看了一会儿面前的三个小伙子,说,不知道。

是你杀了我们的父亲。

哦,老人明白了,说,好吧。

这三兄弟,老二老三拧住老人的胳膊,老大掏出刀子来划了一下,老人的脖子就断了。

然后他们就去投案。老大被枪毙,老二判八年,老三判五年。一切都结束后,村里人就说那个妇女:你早该知道,在儿子们面前不要讲过去的事情,你非讲,现在你的儿子一个毙掉了,两个判刑了,你高兴啦?

我写的都是真实的故事,只是虚构了地点和人名。那个孤独的女人回答说:

这不是我高兴不高兴的事,儿子长大了,就要活得像个男子汉。

您的赞助将会支持作者创作及本站运维

发表评论